一、别名

蒲公英的别名丰富,常见者包括黄花地丁、婆婆丁、蒲公丁、奶汁草、金簪草、黄花三七、尿床草等。这些名称多源自其形态特征或民间用途,如“尿床草”形容其利尿功效。

二、入药部位

蒲公英以全草入药,包括根、茎、叶及花。传统认为:

鲜品:清热力强,常用于外敷痈肿;

干品:便于储存,多用于内服。

三、性味归经

性味:苦、甘,寒。

归经:肝、胃经。

其寒凉之性可清肝胃实火,甘味缓急止痛,苦味燥湿解毒。

四、功效主治

清热解毒:治痈肿疔毒、乳痈内痈(如急性乳腺炎)。

利湿通淋:疗热淋涩痛、湿热黄疸(如胆囊炎)。

消肿散结:消乳痈、瘰疬痰核(如淋巴结炎)。

清肝明目:缓肝火上炎之目赤肿痛。

通经下乳:助产后乳汁不通。

五、相关配伍

配金银花:治痈肿疮毒,如“五味消毒饮”。

配茵陈:利湿退黄,疗黄疸。

配夏枯草:散结消肿,治瘰疬。

配车前草:通淋利尿,治湿热下注。

配菊花:清肝明目,缓目赤肿痛。

六、用法用量

内服:煎汤,10-30g;鲜品加倍。

外用:鲜品捣敷或煎汤熏洗。

食疗:嫩叶可凉拌、炒食或泡茶。

七、使用禁忌

用量:过量易致腹泻,脾胃虚寒者慎用。

人群:

阳虚外寒、脾胃虚弱者忌用。

过敏体质者慎用,防皮疹、瘙痒。

配伍:避免与温热药同用,防寒热相激。

八、炮制

净制:去泥沙、杂质。

切制:鲜品切段,干品切厚片。

干燥:阴干或低温烘干,防暴晒损效。

炒制:文火炒至微黄,减寒性,适脾胃虚者。

酒制:黄酒闷润后炒干,增活血散结之力。

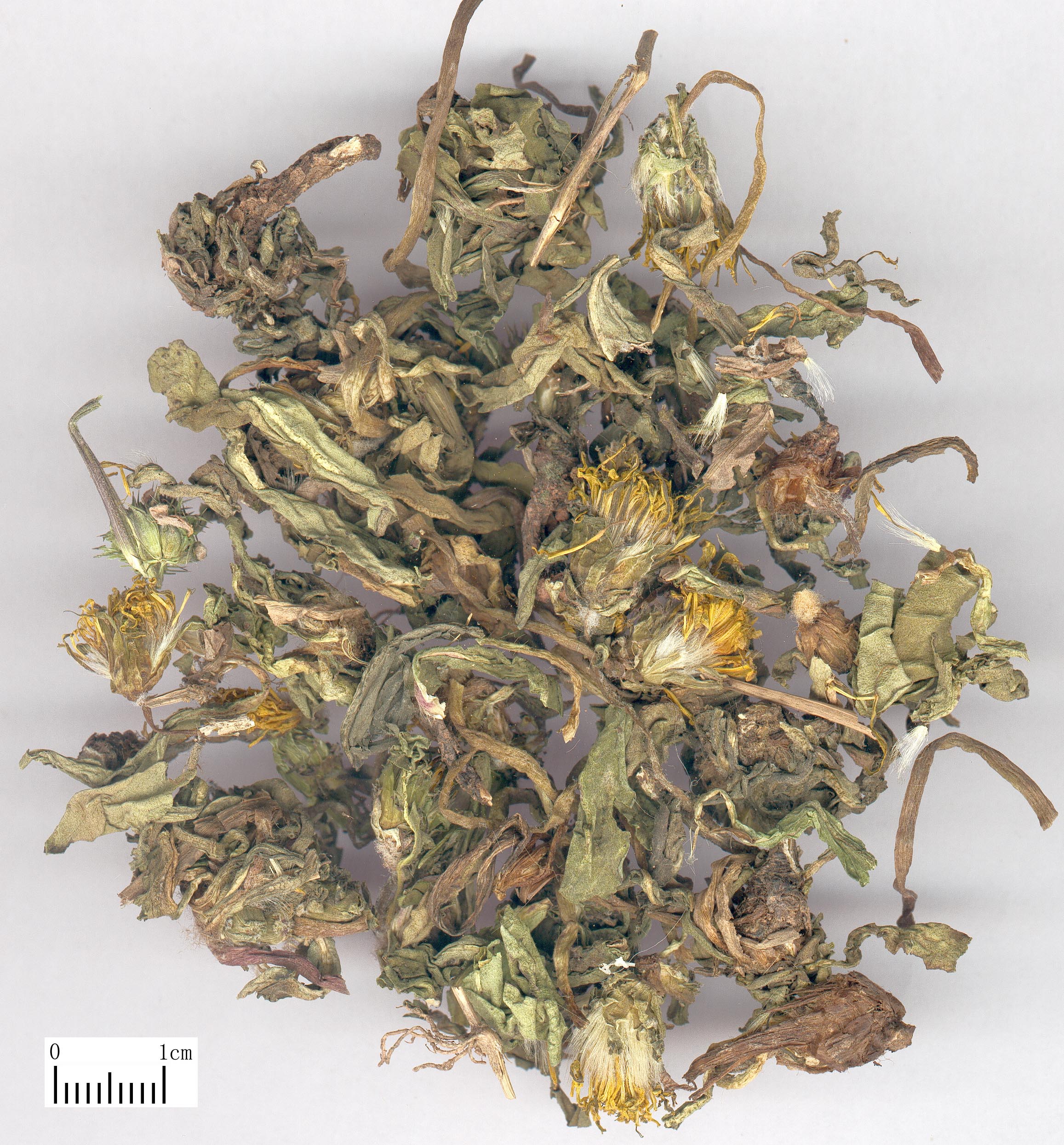

九、鉴别

真品特征:

叶:倒披针形,羽状深裂,有白色乳汁。

花:头状花序,舌状花黄色。

根:圆锥形,表面棕褐色,断面白色。

伪品:

苦苣菜:叶无白色乳汁,根较细。

桃叶鸦葱:花黄色但叶形不同。

十、贮藏

防潮:置干燥容器,防霉变。

避光:阴凉处存放,防有效成分分解。

密封:干品密封,鲜品冷藏或短期使用。

十一、附图

原态

药材